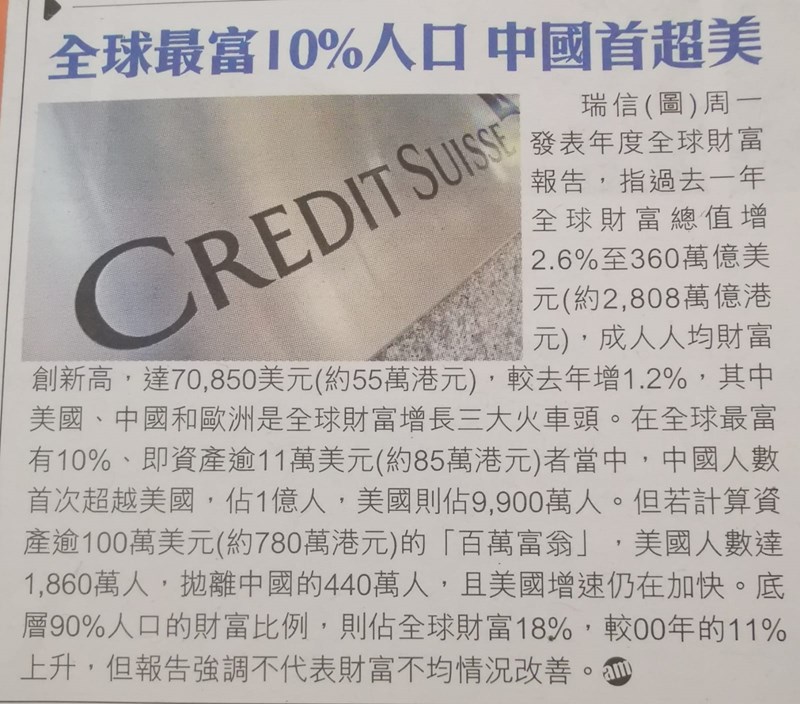

為什麼美國要發起貿易戰呢?因為中國的產品競爭力已超越美國,所以美國感到有危機。這表示美國產品落後,中國產品進步,美國在衰弱,中國在增強。很多人仍然不願相信這個事實。 很明顯,是特朗普害怕中國,而不是中國懼怕美國。中國有實力,無分歧解決不了的。

一帶一路使中國產品已找到世界新市場。中國經濟仍然有增長。 最近出現「私有化」,「股東增持」的現象,顯示股市已到超值的地步。

中國的水務股,保險股,值得投資。

根據諾貝爾獎得主的研究發現:要老師做好本份,必需要有能者居之的評核機制。學校與老師只簽短期合約,學生成績進步的才可續約加薪,退步的便另謀高就。國內的民營學校都已用這種機制,香港是鐵飯碗制。

股市個別發展,留意中國傳統教育股,電訊股。

今天星期一,下午五點至五點半,徐老闆在香港電台金融網e線談論股市。

美國知名經濟學家時常提到以下的說法:「大躍進使當年中國經濟發展倒退了整整十個年頭」,「文革十年經濟頻臨全面崩潰」。美國很多專家預言中國經濟泡沫即將爆破,這種著作厚達五百頁,很有市場,香港圖書館也藏有數十本。

儘管有顛簸,中國經濟飛速前進的偉大成就,已洗脫中國人民的百年恥辱,也改變了世界的經濟面貌,全球受益於中國經濟的起飛。

今日的中國,市面一片繁榮景象,到處興建鐵路,大橋,辦公大樓,住宅,歌劇院,中國消耗的水泥佔全球的一半。當假期的時候,各處人山人海,甚為壯觀。

香港股市十分穩定,留意水泥股。

社會的動蕩,都是某些團體希望迫使政府分享權力。民主的形式各國有自己的標準定義,投票人的年歲也有不同規定,英國女性曾經要三十歲以上才有投票權。歷史證明,很多國家,進行西方式的民主,都帶來災難。

幾千年的歷史顯示,中國嘗試了許多治國的路線卻都失敗,現今中國已成功逆轉衰弱,邁向現代化,西方向中國施加壓力之大,已證明中國在世界上已有壓倒西方的潛力。中國行自己的路,中國不是西方的複製品,西方優勝於東方,有色人種是次等的時代已結束,今天西方進入零增長,而中國繼續在增長,中國已取得優勢。

香港股市是穩定的,留意教育股。

我熱心教育工作,經常考察中小學丶大學及西方教學方式的國際學校。有些家長以西方標準去檢視中國教育的想法是表現出心態狹隘,以為西方經驗放諸天下皆準。中國教育有久遠的歷史,二千五百年前中國已出現偉大的教育家—孔子。現今中國的教育方式仍然是以自己方式進行,是根據本身的豐富歷史和傳統文化進行。中國曾受日本和西方各國欺凌的「百年羞辱」,卻能最早從中奮起成為全球大國,這是中國良好傳統的教育威力。

香港股市是便宜的,留意教育股。

今天星期一,下午五點至五點半,徐老闆在香港電台金融網e線談論股市。

貿易戰是生意上的競爭問題,美國的貿易赤字增加,產品受到中國產品的競爭,中國科技追上世界水平,美國受到威脅。這是美國的問題,而不是中國的問題。因為中國現有制度極成功,所以不會改變自己去適應西方的文化常規。中美貿易談判,主權問題是談判中最難解決的問題。

香港股市個別發展,避免香港地產股,留意醫藥股。

我進入股市行業已經四十五年了,這期間每二年都會有個理由,讓股民覺得應該要遠離股市,這個理由強烈到讓人恐慌,認為必須立刻離開股市,每次離開股市,短時間內看起來是不錯的決定,但是長期來看,卻總是極錯的決定。

四十五年前,香港恆指最高是1,774點,今天已經成長到26,000點。

留意 電訊股

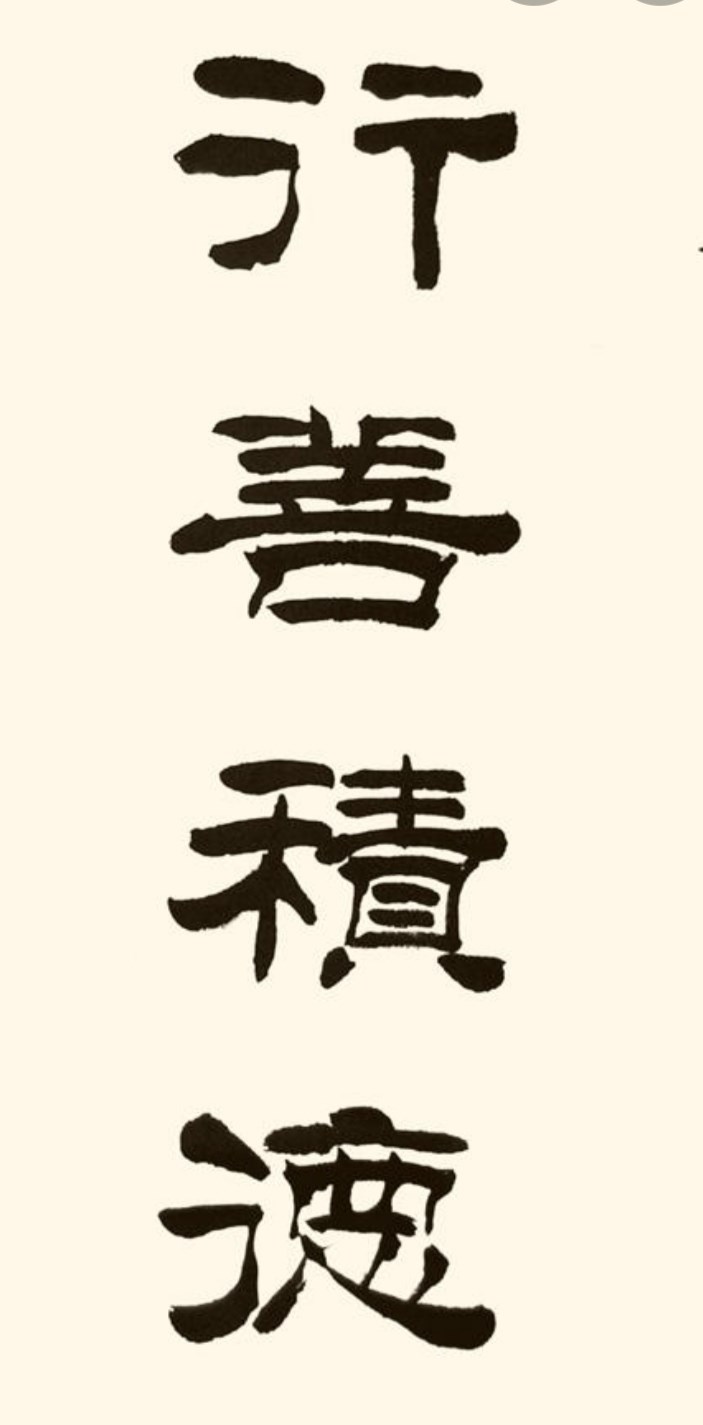

我佩服一位朋友,相識十多年,她每天晚上八時後去麵包店取賣剩的免費麵包,馳車去各處分發給有需要的人士。她每年都去路途遙遠的山區學校捐助。最近她得重病,吩咐不要急救,不要插喉。

上週她去世了,送別儀式一切從簡,只是十五分鐘瞻仰遺容,隨即遺體送去中大醫學院作教學用途。她生前出錢出力助人,死後仍然將身體去幫助人。 她是一位文化不高的家庭主婦,培養二個兒子成為專業人士,她的善良和愛心來自中國傳統文化。 她已過了一個有意義而快樂的人生,她遺下市值八位數的股票。

涂姨,我非常懷念您。

最近市場有不少回購和增持的新聞。上市公司回購股票及董事增持,都是資產價格便宜的表示。

今天星期一,下午五時至五時半,徐老闆在香港電台金融網e線談論股市。

貨幣寬鬆,目的是擴張貨幣供應量。一國的繁榮與蕭條,會引起另一國的繁榮與蕭條,尤其是兩國有密切貿易往來。 現在特朗普最渴望的是連任,他連任的條件是經濟好、選民生活穩,這些條件最需要中國幫忙,沒有其他國家能做到這點。

目前貿易談判,美方施壓只是手段,將要一項一項談,一步一步拆解,即是說,談判不會再差下去,現在已是最差的時刻了,最差的時候,正是人心最擔憂和恐懼的時候。股市在底部時會大幅波動,目前切不可借錢買股票。

留意晶片股、黃金股。